電気工事業の業務の適正化に関する法律について

「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(以下「電気工事業法」という。)に基づき、電気工事業を営む者の手続き方法について掲載しています。

電気工事業法は、電気工事業を営む者の登録及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的としています。

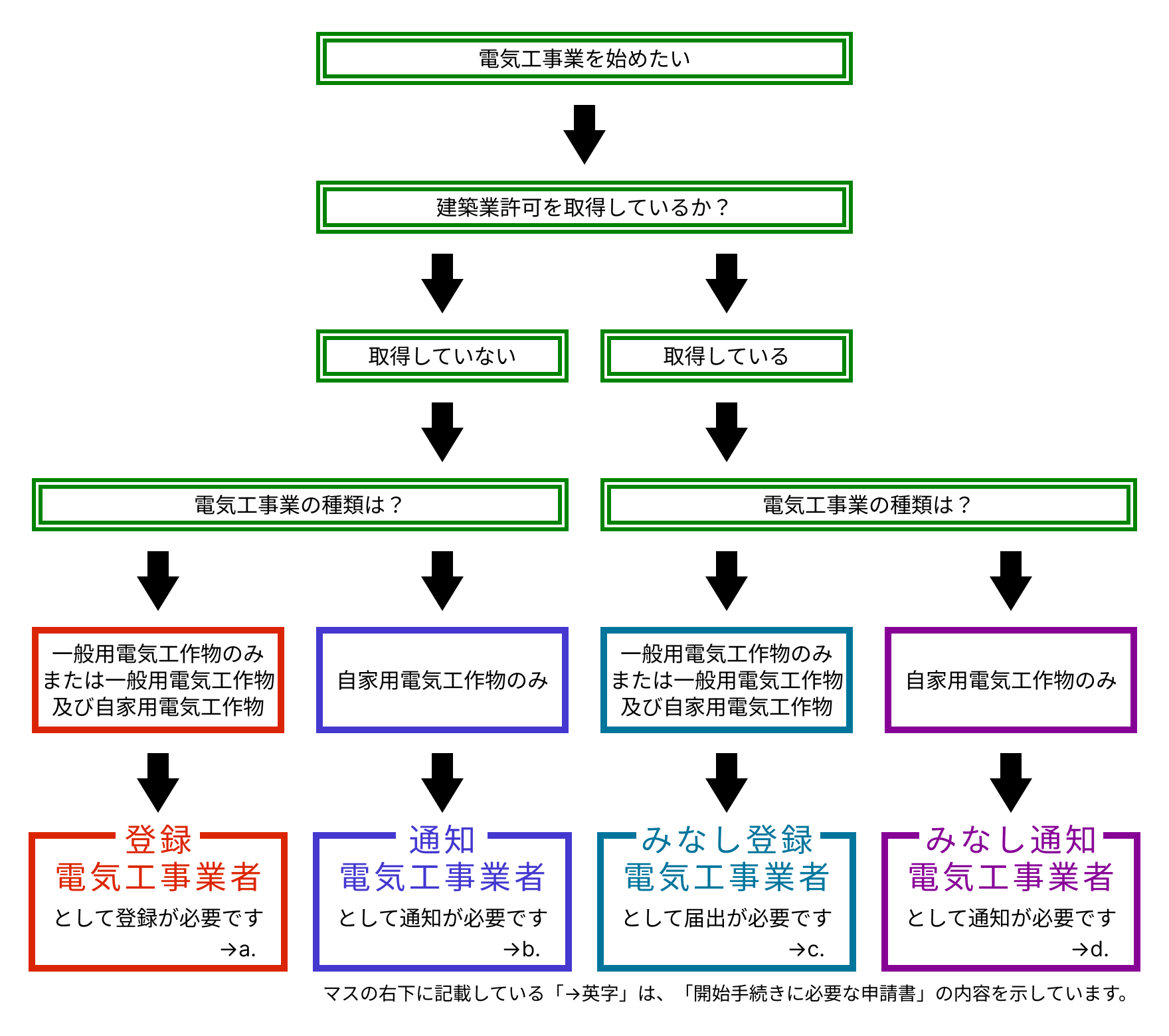

これから電気工事業を始めようとしている方、もしくは現在電気工事業を行っている方は下記のフローチャートを参考にして、どのような届出等が必要かご確認ください。

電気工事業の開始までの手続き

開始手続きに必要な申請書

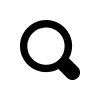

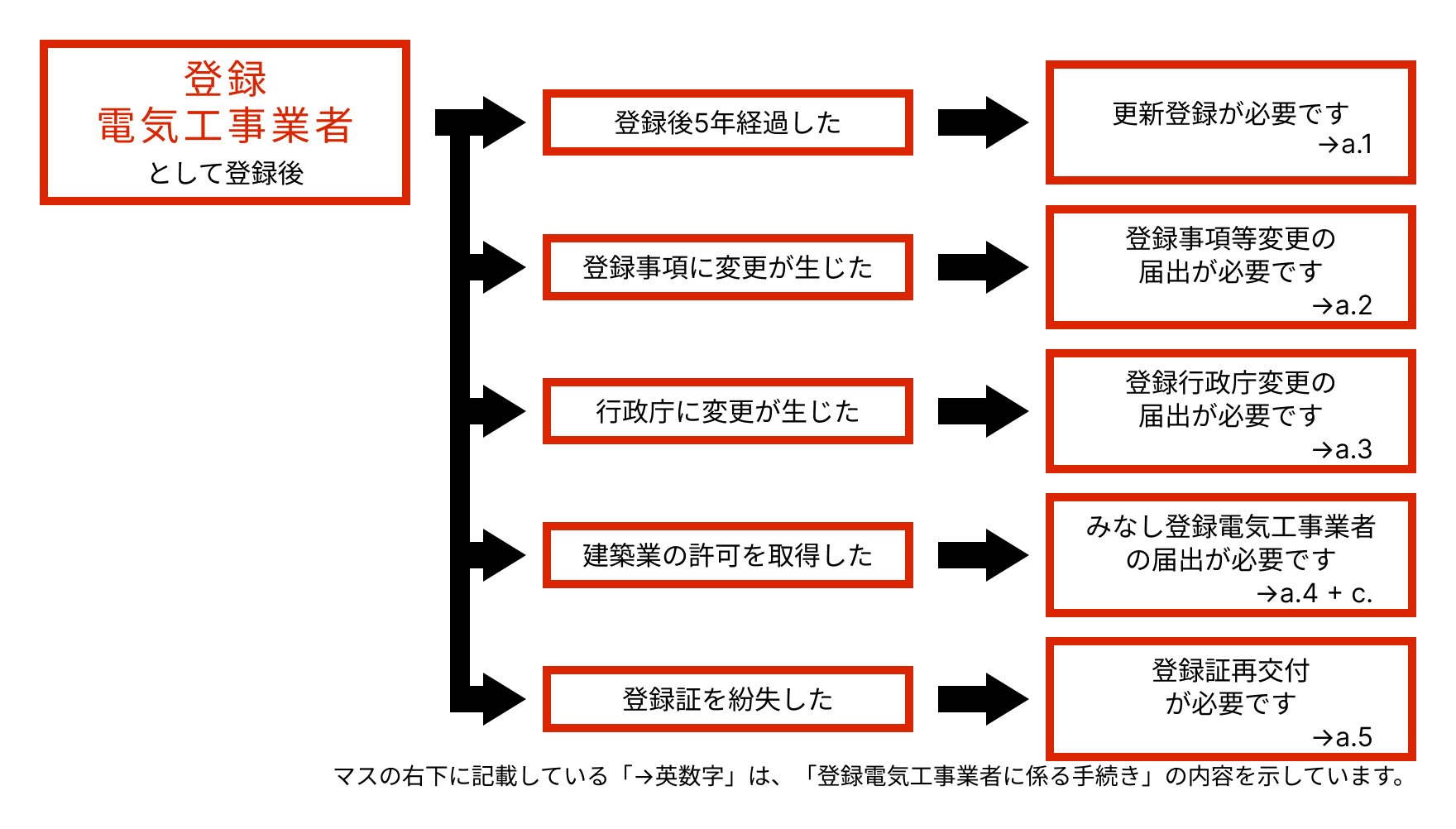

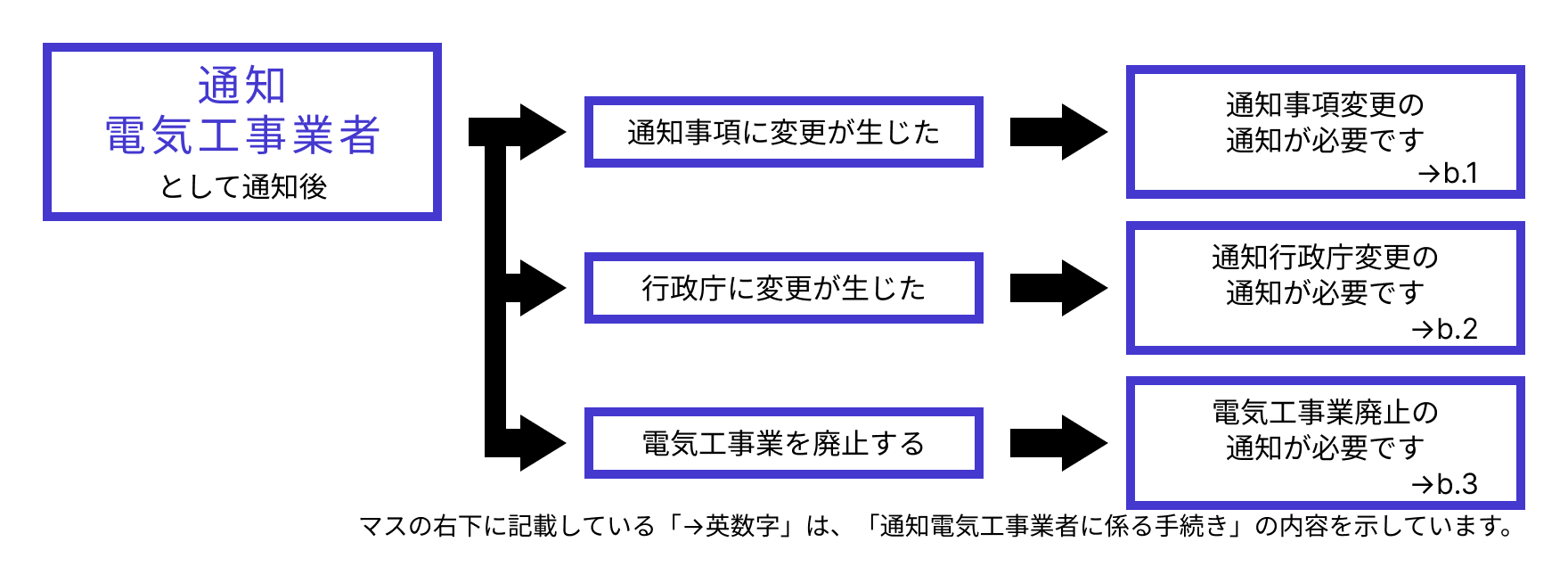

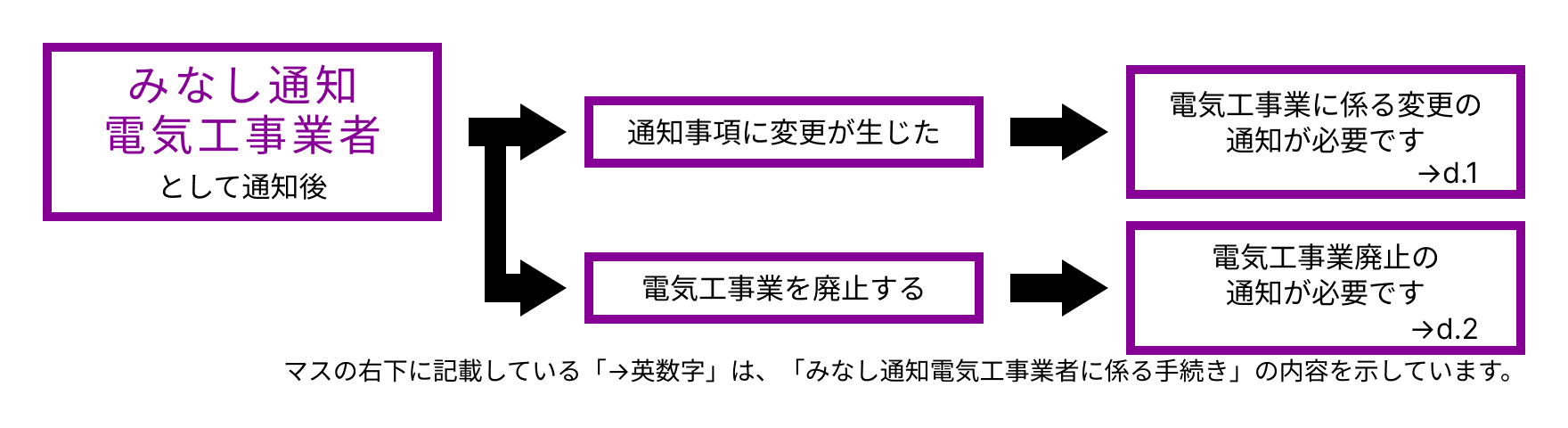

電気工事業の開始以降の手続き

申請書等の提出先

1.一の県の区域内にのみ営業所を設置している者

あて先:県知事あて

提出先:県の担当窓口

例)広島県内のみに営業所がある → 広島県

2.二以上の県の区域内に営業所を設置している者で、一の産業保安監督部の区域内の場合

あて先:中国四国産業保安監督部長あて

提出先:中国四国産業保安監督部 電力安全課

例)広島県内と岡山県内に営業所がある → 中国四国産業保安監督部

3.二以上の県の区域内に営業所を設置している者で、二の産業保安監督部の管轄区域にまたがる場合

あて先:経済産業大臣あて

提出先:経済産業省 商務流通保安グループ 電力安全課

例)広島県内と福岡県内に営業所がある → 経済産業省

中国地方5県の担当窓口、中国四国産業保安監督部の管轄区域はそれぞれこちらご確認ください。

登録簿謄本の請求

電気工事業法に基づいた登録電気工事業者の謄本の交付(閲覧)を請求することができます。

用語の解説

-

営業所とは

電気工事の施工の管理を行う店舗をいいます。したがって、本店、支店、営業所、出張所等の名称いかんにかかわらず、実態として、その管理の業務を行っていれば、営業所に該当します。また、電気工事の契約の締結、 経営管理等のみを行い、具体的な電気工事の施工に関する管理をすべて下部組織等に行わせているような本店等は、 営業所に該当しません。

-

一般用電気工作物等とは

電気工事士法第2条第1項(「一般用電気工作物等」とは、一般用電気工作物(昭和39年法律第170号)第38条第1項に規定する電気工作物(600V以下で受電する設備であってその構内において受電するための電線路以外の電線路に接続されていない等安全性の高い電気工作物)及び、小規模事業用電気工作物(同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物(10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備、20kW未満の風力発電設備であってその構内以外の電線路に接続されていない小規模発電設備)をいう。)の規定する電気工作物をいいます。

概括的にいえば、一般家庭、商店等の屋内配線設備等がこれに該当します。 -

自家用電気工作物とは

電気工事士法第2条第2項(「自家用電気工作物」とは、電気事業法第38条第4項に規定する 自家用電気工作物(発電所、変電所、最大電力500kW以上の需要設備(電気を使用するために、 その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第2条第1項 第十四号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他 経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。) の規定する電気工作物をいいます。

概括的にいえば、最大電力500kW未満の需要設備であり、中小ビル等の設備が該当します。 -

電気工事とは

一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事を指します。

-

電気工事業とは

電気工事の施工を反復・継続して行う事業を指します。これは有償・無償を問いません。このため、他の者から依頼を受けないで電気工事を行う場合(例えば、電気工事士の免状を持っている人が、自宅でコンセントの増設等の電気工事を行う場合等)や、一時的に電気工事を行う場合等は含まれません。

-

登録電気工事業者とは

経済産業大臣、産業保安監督部長又は都道府県知事の登録を受けて電気工事業を営む者を指します。

-

通知電気工事業者とは

経済産業大臣、産業保安監督部長又は都道府県知事に事業開始の通知を行って、自家用電気工作物に係る電気工事のみの電気工事業を営む者を指します。

-

みなし登録電気工事業者とは

建設業法の許可を受けた建設業者であって、電気工事業を営もうとする者を指します。

-

みなし通知電気工事業者とは

建設業法の許可を受けた建設業者であって、自家用電気工作物に係る電気工事のみの電気工事業を営もうとする者を指します。